・源氏物語の成立の時期

・源氏物語が書かれた時代背景と作者の事情

・源氏物語の文学的な意義

・源氏物語が名作と言われる理由

この記事を読むことで、

源氏物語の成立について、

しっかり学ぶことができます。

源氏物語の文学的意義についても

わかりやすく解説しているので

ぜひ読んでいってくださいね😊

こちらの記事では、

源氏物語のあらすじを紹介しています。

あわせて読んでみてくださいね。

源氏物語の成立時代は平安時代

源氏物語が成立した時代は、

平安時代の中期です。

紫式部という女房(女官)によって

書かれた長編物語です。

以下、源氏物語は何年に書かれたか、

また、その成立の背景事情について

詳しくご紹介しますね。

源氏物語は何年に成立したか?

結論として、源氏物語が何年に

成立したか、はっきりとしたことは

わかっていません…。

しかし、西暦1001年~1021年頃に

書かれたということは分かっています。

源氏物語は1001年頃から書き始められた

江戸時代の国学者である

安藤為章は、その著書「紫家七論」にて

「紫式部は1001年5月10日に

夫の藤原宣孝と死別した後、

宮仕えする前の3~4年のうちに

源氏物語の大部分を書き上げた」

と考察しています。

紫式部は、夫を亡くした悲しみを晴らすように

源氏物語の執筆を始めたと考えられています。

そして、気の合う友達に物語を見せ、

手紙で批評をもらっていたようです。

紫式部の人生については、

こちらの記事で詳しく解説しました✨

源氏物語は1008年には「若紫」or「澪標」巻まで書かれていた

源氏物語が、

文献の中に初めて登場するのは

平安時代中期の西暦1008年(寛弘5年)11月1日です。

現代語訳の作者・紫式部が書いた日記

「紫式部日記」の中で藤原公任(きんとう)が

「このわたりに若紫やさぶらふ」と言いながら

紫式部をたずねてくる記述があるのです。

「若紫」とは源氏物語の巻の名前ですが、

光源氏最愛の妻・紫の上の少女時代を

指す名前でもあります。

藤原公任は冗談で、

源氏物語の作者・紫式部に対して

このようなことを言いながら訪ねたのでしょう。

この記述から、

1008年までに源氏物語の「若紫」の巻まで

完成していたことがわかりますね。

源氏物語は1008年には、少なくとも

「若紫」の巻まで成立していた

可能性が高い。

また、紫式部は公任の

「このわたりに若紫やさぶらふ」に対して

源氏に似るべき人も見えたまはぬに、かの上はまいていかでものしたまはむ

「紫式部日記」より引用

【現代語訳】

光源氏に似ている人もいらっしゃらないのに、ましてや紫の上がどうしていらっしゃるのか

と答えています。

「かの上」とは「紫の上」を指しますが、

「源氏物語」中で「紫の上」という

呼称がでるのは「澪標」の巻以降です。

このことから、

1008年時点で「澪標」までは

書かれていたのでは?と推測することもできます。

源氏物語54帖は1021年までに完成した

「更科日記」には菅原孝標女が

叔母から源氏物語を「五十余巻」もらい受けた

という記載があります。

この記載は1021年(寛仁5年)にあたります。

「五十余巻」が「五十四巻」なのかどうかは

不明ですが、仮に「五十四巻」だとすると、

この時期には源氏物語54帖が完成していた

ということになります。

源氏物語が、いつからいつまで

どのくらいの歳月をかけて

書かれたものなのかを明確に

証明する文献はありませんが、

ざっくりと西暦1001年~1021年頃に

成立した物語であると言うことができます。

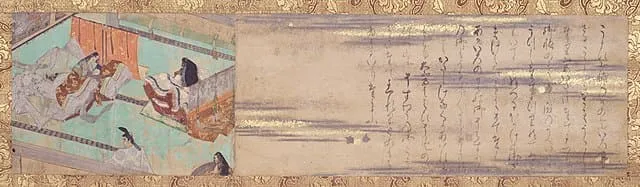

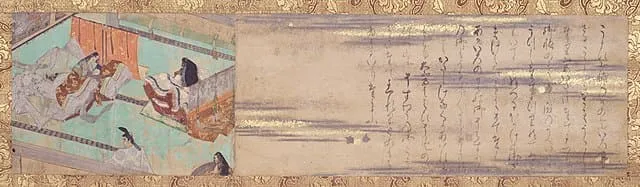

源氏物語絵巻の成立については、

こちらの記事で詳しく解説しています。

源氏物語の清書本書写と原本について

「紫式部日記」には、

源氏物語の清書(書写)と冊子づくりのことと

原本の行方について書かれています。

清書本書写

寛弘5年(1008年)紫式部は

中宮彰子の提案により、源氏物語を

清書する日々を送っていました。

色とりどりの紙を選び、物語の元本を添えて

何人もの人に清書を依頼し、

手伝ってもらっていたようです。

藤原道長は、

上等の薄様の紙や筆、墨、硯などを

持ってきて源氏物語の冊子造りを応援しました。

原本の行方

源氏物語の原本については、

紫式部は実家から局に持ってきていましたが、

紫式部が彰子の御前に出ている間に

道長が持ち去ってしまいました。

紫式部は、「紫式部日記」に

以下のように感想を述べています。

よろしう書きかへたりしはみなひき失ひて、心もとなき名をぞとりはべりけむかし。

「紫式部日記」より引用

【現代語訳】

まずまずという程度に書き直したものはみな紛失してしまったし、(手直ししてない本が妍子様に差し上げられて)きっと気がかりな悪い評判が起こることでしょう。

この記述から、

1008年時点で「源氏物語」は

3種類が流布していたことがわかりますね。

- 草稿本(手直ししていない本)

- 中書本(まずまずに手直しされた本)

- 清書本

大野晋氏の源氏物語成立年代の考察

源氏物語の成立を語る書籍としては、

大野晋氏の「源氏物語」があります。

源氏物語の創作過程の考察がテーマの本で、

全54帖を4つの系統に分けて論考しています。

- 桐壺~藤裏葉までの本編

- 帚木から真木柱までの本編に挿入された巻

- 若菜上から幻まで

- 宇治十帖

本書では、この4つの系統を

言語学的なアプローチや紫式部の私生活から

成立年代を分析しています。

源氏物語を一読した人であれば、

面白く読める本だと思います。

興味があったら、

ぜひ読んでみてくださいね。

源氏物語が書かれた時代背景と成立事情

紫式部の生い立ちと夫との死別

まず、大前提として

作者の紫式部が才女であったということです。

紫式部は幼少時代から

当時の女性に求められる以上に

漢文を読みこなしていました。

「日本書紀」など日本の歴史書、

「竹取物語」や「うつほ物語」などの物語にも

親しんでいました。

紫式部は高齢の夫・藤原宣孝と結婚しますが、

夫とは3年後に死別してしまいます。

死別の辛さを忘れるために

源氏物語を書き始めたのでは?と推測されています。

紫式部は中宮彰子の家庭教師に

紫式部が源氏物語を書いていた頃、

京の都では権力者・藤原道長が娘の

彰子(しょうし)を一条天皇と結婚させ、

中宮(正妻)としていました。

源氏物語が貴族の間で評判となっていたため

藤原道長は作者・紫式部を中宮彰子の

家庭教師役として宮中に呼び寄せます。

(1005年<寛弘2年>)

紫式部は藤原道長の支援のもとで

源氏物語の続きを書き続け、

最終的には全54帖の長編小説が完成するのです。

藤原道長のサポートにて書かれた「源氏物語」

平安時代において、

「紙」は非常に貴重なもので

高価でした。

紫式部は下級貴族の娘だったので、

物語を書くための紙を調達するのも

大変だったはずです。

時の権力者・藤原道長が

紫式部に紙を提供して「源氏物語」の

執筆をサポートしたと考えられます。

藤原道長のサポートがなければ、

源氏物語はもっと短い物語になっていた

かも知れませんね。

こちらの書籍では、

なぜ、貧しい学者の娘が、

源氏物語という世界最高峰の

長編大作を書くことができたか、詳しく説明されています。

著者の倉本氏は、

そもそも藤原道長が紫式部に源氏物語の

執筆を依頼し、最初から紙を提供していた

のではないか?と仮説を述べています。

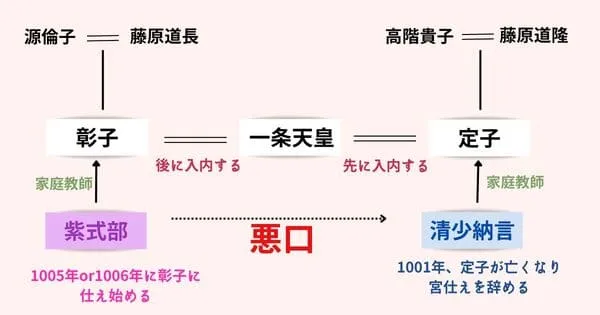

清少納言への対抗心!?

紫式部は同時期に活躍した

清少納言にかなりの対抗心を抱いていたようです。

紫式部日記の中では

清少納言の悪口をつらつらと書き連ねています。

「枕草子」は随筆(エッセイ)であり

「源氏物語」は小説。

ジャンルは違えど、比較されることがあったのでしょう。

源氏物語の完成への情熱に火をつけた可能性も否定できませんね。

紫式部が仕えていたのは、

一条天皇の中宮彰子。

清少納言が仕えていたのは、

一条天皇の皇后定子です。

同じ天皇に正妻が二人いるという

奇妙な状況だったんです。

こう書くと二人がバチバチの

ライバル関係にあったと

思われるかも知れませんが、

定子は1001年に亡くなっており、

同じ年に清少納言も宮中に仕えるのを辞めています。

紫式部が宮中で仕え始めたのは

1005年もしくは1006年からですから、

二人は宮仕えの時期はかぶっていません。

ただし、紫式部が彰子に仕え始めた時期に、

清少納言の「枕草子」が貴族社会に広まり出し、

亡き定子への追憶が高まっていたと想像されます。

紫式部は「枕草子」の評判を聞いて、

一方的にライバル視していたのかも知れませんね。

「図解でスッと頭に入る紫式部と源氏物語」は、

紫式部の生涯や平安後宮の生活が

図解でわかるのでおすすめです😊

源氏物語の文学史的意義

源氏物語は世界最古の長編小説?

源氏物語の文学史的意義として

「世界最古の長編小説」であると

評価されることが多いです。

「世界最古の長編小説」という評価は

2008年(平成20年)に行われた

源氏物語千年記の際に

「源氏物語千年紀委員会(京都府)」が

そのように喧伝したことから広まりました。

それでは、実際に

源氏物語が世界最古の長編小説かというと、

日本には源氏物語成立以前に

「うつほ物語」という長編小説が成立しています。

平安時代中期に成立した長編物語で、

源氏物語にも影響を与えた。

架空性が強い「竹取物語」と

現実的な「源氏物語」の中間のようなお話。

外国に目を向けると2世紀後半に

ローマの作家アプレイウスによって書かれた

「黄金のロバ」という長編小説が存在します。

それでは、源氏物語には

どのような文学的意義があるのでしょうか?

源氏物語の影響を受けた作品

源氏物語は、当時の貴族の間で

大ブームを起こし、

後世の日本文学に大きな影響を与えました。

平安時代後期への影響

平安時代の文学史においては、

源氏物語が書かれた時期を境として、

「前期物語」と「後期物語」に分類する

見方もあるくらい、大きな影響を与えています。

| 物語名 | 成立時期 | 源氏物語の類似店 |

|---|---|---|

| 狭衣物語 | 十一世紀後半 | 源氏物語宇治十帖に登場する薫に類似した性格の「狭衣」が主人公 |

| 夜の寝覚 | 十一世紀後半 | 源氏物語の影響を受けたストーリー |

| 浜松中納言物語 | 十一世紀後半 | 源氏物語宇治十帖に強い影響を受けたストーリー |

| 堤中納言物語 | 平安時代後期(遅いもので13世紀以降) | 10編の短編集。「思はぬ方にとまりする少将」など源氏物語の影響受けたお話が収録されている。 |

| とりかえばや物語 | 平安時代末期 | キャラクター設定など源氏物語の影響を受けている。 |

菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)

が書いた日記文学「更科日記」にも、

源氏物語に読みふけった経験が綴られています。

菅原孝標女は、

「浜松中納言物語」と「夜の寝覚」の

作者ではないかとも言われており、

源氏物語から受けた強い影響が

見られます。

このように、平安時代後期の王朝文学は、

源氏物語の影響を受けたものばかりです。

中世文学への影響

さらに中世に入ると14世紀に書かれた

「とはずがたり」に源氏物語の影響が見られます。

また、擬古物語と呼ばれる

模倣作品も作成されました。

鎌倉時代には「山路の露」、

室町時代には「雲隠六帖」という

上質の補作も書かれています。

15世紀には一条兼良によって

「源氏物語年立」という

源氏物語の出来事を年ごとにまとめた

書物が書かれました。

さらに兼良は「花鳥余情」という

源氏物語の注釈書も書いており、

室町時代にも貴族の間で源氏物語が

好んで読まれていたことがわかります。

近世の文学への影響

江戸時代になると印刷技術の発展により、

源氏物語は一般庶民にも読まれるようになります。

そして19世紀には、

大ベストセラー「偐紫田舎源氏」が

柳亭種彦によって書かれます。

偐紫田舎源氏(にせむらさきいなかげんじ)

とは、源氏物語のパロディ小説。

時代を平安時代から室町時代に移し、

足利義政の妾腹の子ども・光を主人公としている。

近代文学~現代への影響

さらに近代に入ると、

多くの文豪たちが誕生しますが、

彼らも源氏物語の影響を強く受けます。

例えば谷崎潤一郎の「細雪」です。

「細雪」の結末は源氏物語の最終巻「夢浮橋」

の影響を強く受けていると考察されています。

三島由紀夫の「豊饒の海」にも

源氏物語から影響を受けたストーリーが

見られます。

川端康成「山の音」も

源氏物語の影響を受けていると言われています。

現代においても

天海祐希さんや生田斗真さんを

主演に映画化されたり、

「十二単衣を着た悪魔」のように

エンタメ小説に源氏物語の世界が

登場したりしています。

2024年には大河ドラマ「光る君へ」が放送されています!

源氏物語の文学史的意義:まとめ

源氏物語は世界最古の長編小説

ではありませんが、

ストーリーやキャラクターの面白さ、

心理描写の巧みさ、秀逸な美意識

などから、日本文学史の中の最高傑作と

言えることができます。

それは、後世に

影響を受けた作品の多さや、

注釈書や現代語訳の多さで証明されています。

おすすめの現代語訳はこちらの記事で

紹介しています!

源氏文様の着物は現代でも人気ですし、

映像作品も定期的に作成されています。

ここまで日本文学に強い影響を

与えている古典文学が

他に存在するでしょうか?

源氏物語の文学的意義は、

後世の日本文学・日本文化に

大きな影響を与えているところにある。

源氏物語の影響を受けることで、

数々の傑作が生みだされている。

源氏物語はなぜ名作なのか

人間の普遍的な心理が楽しめる

源氏物語は1000年以上前に書かれた

物語ですが、そこに登場する人々の心理は、

現代人にも共通するものが描かれています。

例えば、亡き母を恋い慕う心理。

初恋の人も面影を追い求めてしまう心理。

大切な人を亡くして深い悲しみに暮れる心理。

好きな男性の正妻に対して嫉妬に狂う心理。

源氏物語は克明な心理描写が特徴

ですから、読者は自然と共感したり、

批判したり、登場人物の心理を楽しむ

ことができるのです。

秀逸なストーリー展開

源氏物語の第一部では、

光源氏は義母・藤壺との間に

不義の子をもうけてしまい、

その子どもが次期天皇になってしまうという

なんとも大胆なテーマが主題になっています。

今も昔も人間は、

ドロドロなテーマが好きなんですよね。

このようなストーリーに人は惹き付けられてしまいます。

さらに第二部では、

新しく迎えた正妻・女三宮が

柏木という男との間に不義の子をもうけます。

因果応報が描かれているんですね。

ただの光源氏の栄華物語で終わらない

ストーリー展開が読者を飽きさせず、

長編物語の構成として秀逸です。

平安時代の文化が学べる

源氏物語からは、

平安時代の貴族の雅な文化を学ぶことができます。

琵琶、琴、箏をかきならしたり、

着物に香をたきしめたり、

自らの思いを和歌にして、花を添えて送ったり…

たいへん風雅な文化を

垣間見することができます。

さらに裳着や元服の儀式、

結婚後に行われる三日餅、

葬送の様子など、

当時の儀礼も学ぶことができます。

日本の平安時代に興味がある人にとって、

当時の文化を学べるという点は

大きな魅力となります。

ストーリーや心理描写の巧みさに、

平安時代の雅な文化的要素が加わり、

源氏物語を至高の名作とならしめています。

この記事では、

源氏物語の成立過程や、

文学史的意義について詳しく述べました。

源氏物語は、

後世の日本文学、文化に大きな影響を

与えています。

読者の皆様も、源氏物語の影響を受けている

小説や映像作品、探してみてくださいね😊