「源氏物語」の中で、

光源氏は多くの女性と恋をします。

その女性たちの中で、

最も個性的な容姿と性格を

持ち合わせていたのが末摘花です。

不美人な容姿に、

無風流で不器用な性格として描かれていますが、

読者はなぜか末摘花を憎めません。

末摘花は、不思議な魅力を持っている姫君です。

この記事では、

そんな末摘花の人物像や生涯について

わかりやすく説明しています😊

【源氏物語 末摘花について】

・周辺の人間関係(相関図あり)

・容姿&性格&身分&年齢

・末摘花登場巻のあらすじ

・「末摘花はハーフである」説について

・末摘花と光源氏の関係

・末摘花の物語中の役割についての考察

末摘花のことを詳しく解説していたら、

長い記事になりました💦

以下の目次の好きなところから

タップしてお読みください。

末摘花ってどんな人?容姿・性格・身分・年齢を紹介

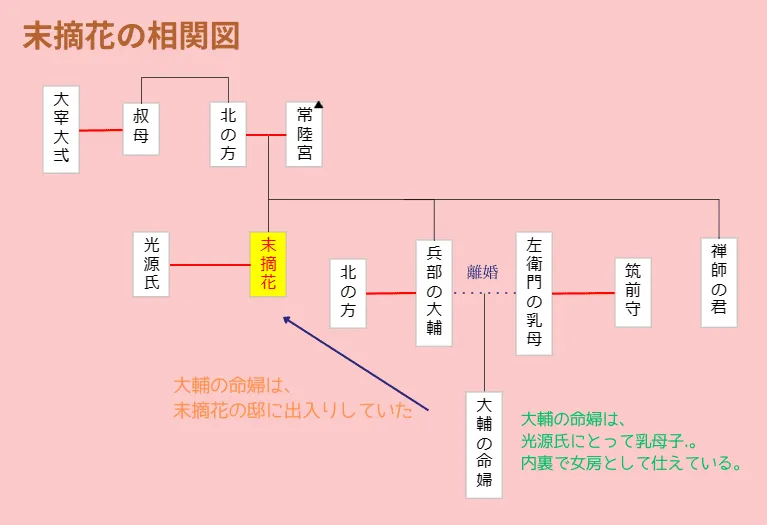

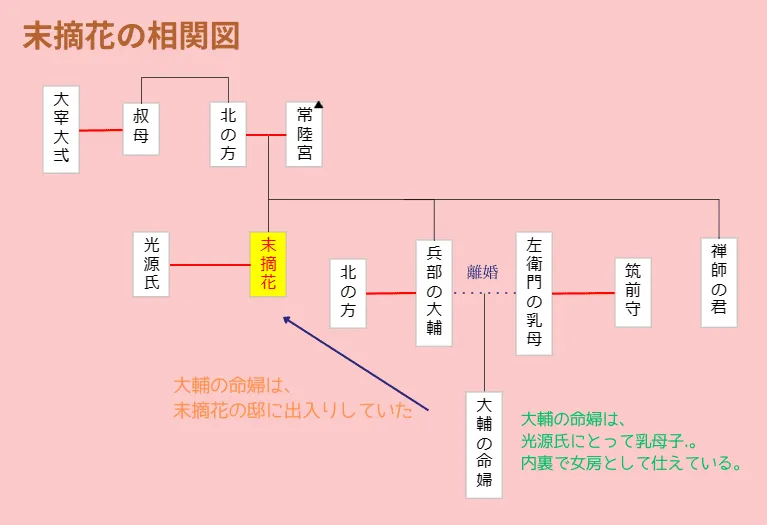

まずは末摘花の相関図と

周辺の人間関係について説明していきますね。

末摘花の家系図と人間関係

以下が、末摘花の周辺の相関図です。

(▲は亡くなった人)

常陸宮:末摘花の父親。

既に亡くなっている。

大輔の命婦:末摘花の姪という説あり。

光源氏のそばで仕える女房。

光源氏と末摘花の仲介をする。

兵部の大輔:大輔の命婦の父。

末摘花の兄という説あり。

左衛門の乳母:大輔の命婦の母。

光源氏の乳母をつとめていた。

兵部の大輔とは離婚して

筑前守と再婚した。

禅師の君:末摘花の兄。

「蓬生」の巻で登場。

末摘花に似て古風な性格。

叔母:末摘花の母の妹。

「蓬生」の巻で登場。

落ちぶれて受領の妻となった。

末摘花とその両親を恨んでいる。

太宰大弐:叔母の夫。

夫婦で筑紫に下向していく。

父・常陸宮が亡くなって、

後ろ盾を失った末摘花は

経済的に困窮していました。

困窮した末摘花と光源氏を結び付けたのが、

大輔の命婦です。

乳母子とは、

乳母(うば)の子どものことです。

※乳母とは母親に代わって

子どもを養育する人のこと。

左衛門の乳母は

幼い光源氏の乳母でした。

そして左衛門の乳母の娘が大輔の命婦。

光源氏と大輔の命婦は

幼い頃から親しくしており、

そのまま光源氏のもとで

女房として仕えるようになりました。

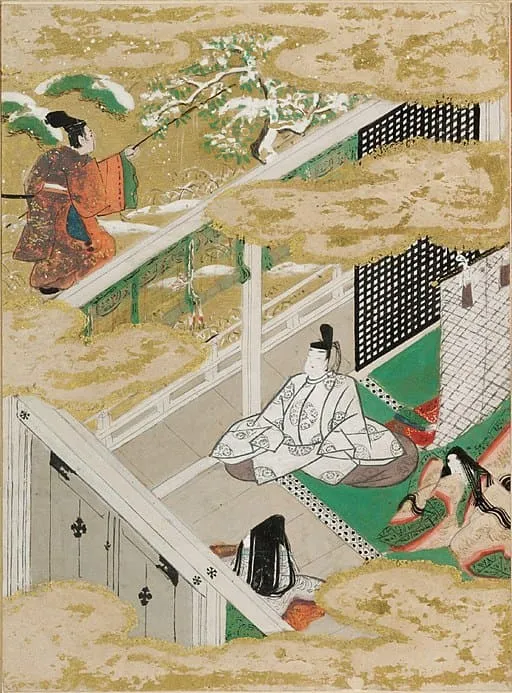

光源氏は覗き見している。

「源氏物語画帖 末摘花」土佐光吉筆

大輔の命婦の両親は離婚しており、

それぞれ別の配偶者と再婚していました。

大輔の命婦は、

継母のいる父の実家が居づらかったので、

末摘花の住む邸から内裏に通って

働いていたのです。

大輔の命婦の父・兵部の大輔は、

末摘花の親戚だったと思われます。

仮に兵部の大輔が

末摘花の兄だったとすると、

大輔の命婦は

末摘花の姪ということになります。

末摘花の容姿は不美人だった?

末摘花の容姿は、

不美人だったことで有名です。

末摘花は、

源氏物語の三大醜女(空蝉、末摘花、花散里)

の一人です。

それでは、

源氏物語の原文中で

末摘花の容姿がどのように

表現されているか見てみましょう!

1.末摘花の顔は酷評されている

【源氏物語 原文】

源氏物語「末摘花」より引用

まづ、居丈の高く、を背長に見えたまふに、「 さればよ」と、胸つぶれぬ。うちつぎて、あなかたはと見ゆるものは、鼻なりけり。ふと目ぞとまる。 普賢菩薩の乗物とおぼゆ。あさましう高うのびらかに、先の方すこし垂りて色づきたること、ことのほかにうたてあり。色は雪恥づかしく白うて真青に、額つきこよなうはれたるに、なほ下がちなる面やうは、おほかたおどろおどろしう長きなるべし。痩せたまへること、いとほしげにさらぼひて、 肩のほどなどは、いたげなるまで衣の上まで見ゆ。

【現代語訳】

まず第一に、座高が高くて、胴が長くお見えなので、「やはり」と、ガッカリした。続いて、「ああ残念だ」と思うのは、鼻だ。ふと注意がひかれる。普賢菩薩が乗った象が思い出される。あきれるほど高く長く、先の方がすこし垂れ下がって赤味を帯びているのは、特にひどい。顔色は、雪も恥じるほど白くまっ青で、おでこが大変広い上に、下ぶくれの顔つきは、顔全体がひどく面長なのであろう。痩せ細っていらっしゃる様子は、可哀想なくらい骨ばっており、肩の骨などは、痛々しいくらいに着物の上からもわかる。

- 座高が高い

- 鼻が高く長く先が垂れている

- 鼻の先が赤い

- 顔色は青白い

- 面長でおでこが広く下ぶくれ

- ガリガリに痩せている

あさきゆめみしでも

末摘花は不美人な姫君として描かれています。

あさきゆめみし(源氏物語)の中では末摘花のエピソードがぶっちぎりで好き。他はみんな美男美女すぎて殆ど顔の区別がつかない。笑

— もっくん珈琲 ☆ つくばの自家焙煎珈琲店 (@mokkun_cafe) December 30, 2023

光源氏が唯一タジタジしてるのは彼女の2編だけでは pic.twitter.com/uNIw9YvvWJ

末摘花の鼻は、

いわゆる「ワシ鼻」でした。

光源氏はもっと、

日本人らしくパーツが小さくて

上品な顔つきに、小顔で少しふっくらした

女性が好きだったようです。

2.着物の趣味も悪い

容姿だけでなく、着物の趣味についても

酷評されています。

【源氏物語 原文】

源氏物語「末摘花」より引用

聴し色のわりなう上白みたる一襲、なごりなう黒き袿重ねて、表着には 黒貂の皮衣、いときよらに香ばしきを着たまへり。古代のゆゑづきたる御装束なれど、なほ若やかなる女の御よそひには、似げなうおどろおどろしきこと、いともてはやされたり。

【現代語訳】

薄紅色のひどく色褪せたのを重ねた上に、真っ黒な袿(※紫が色あせた)を重ねて、上着には黒貂(クロテン)の皮衣、とても贅沢でお香を焚きしめたのを着ていらっしゃる。古代からの由緒ある着用品であるが、やはり若い女の御衣装としては、似つかわしくなく大げさであり、非常に目立つ。

現代人にとっては

どこが悪趣味なのかよくわかりませんが、

平安時代中期には、

毛皮の皮衣というのは古風な衣装であり、

時代遅れな印象を与えたようです。

3.頭の形と髪だけは美しい

末摘花の容姿は悪いところばかりでは

ありませんでした。

褒められている部分もあるのです。

それは、頭の形と髪です。

【源氏物語 原文】

源氏物語「末摘花」より引用

頭つき、髪のかかりはしも、うつくしげに めでたしと思ひきこゆる人びとにも、をさをさ劣るまじう、袿の裾にたまりて引かれたるほど、一尺ばかりあまりたらむと見ゆ。

【現代語訳】

頭の形と、髪のかかり具合は、美しく素晴らしいと思っている人々にも、少しも劣らず、着物の裾にたくさんあって引きずっている部分は、一尺(30cm)ほど余っているだろう。

末摘花の頭の形と髪は、

光源氏が美しいと思っている

藤壺の宮などの女性と比べても、

遜色ないくらいに素晴らしいものでした。

末摘花は、非常に不美人だった。

ワシ鼻で鼻の先が赤く、

面長でおでこが広く顎が長い。

顔色も悪いし、服の趣味も悪い。

しかし、頭の形と髪だけは美しかった。

末摘花の性格は一途で純粋!

末摘花の性格は、次のような言葉で表現できます。

- 無口

- 古風

- 世間知らず

- 頑固

- 内気で大人しい

- 一途

末摘花の性格がわかる部分を、

原文からいくつか引用してみましょう。

1.内気で恥ずかしがり屋

【源氏物語 原文】

源氏物語「末摘花」より引用

ひとへにものづつみし、ひき入りたる方はしも、ありがたうものしたまふ人になむ

【現代語訳】

ただただ恥ずかしがって、内気な性格という点では、ちょっと珍しいくらいのお方です。

光源氏は「故常陸宮の姫君」

と聞いて興味を持ち、

何度も手紙を送りますが、

相手の末摘花からは返事がありません。

そのことを女房の

大輔の命婦に相談したときに、命婦が説明した一文です。

末摘花は、恥ずかしがりで内気。

文の返事ところが、

光源氏から来た文の内容を見ることすら恥ずかしいのでした。

2.無口で風流を解さない

【源氏物語 原文】

源氏物語「末摘花」より引用

ただ「 むむ」と うち笑ひて、 いと口重げなるもいとほしければ、出でたまひぬ。

【現代語訳】

ただ「うふっ」とちょっと笑って、とても返歌ができそうにないのもお気の毒なので、(源氏は)邸をご退出なさった。

恋人関係となった光源氏が

隣で風流な和歌を詠んだのに、

末摘花は口の中でうふっと笑うのみで

返歌もできません。

無口で、無風流な姫君だったのでした。

さらに、ひどく恥じらって、

口を袖で覆っている姿も

野暮ったくて、大げさだと光源氏は辟易します。

3.世間知らずで柔軟さがない

末摘花は光源氏と契りを結んだことで

源氏の正式な妻になったと思い込み、

しきたり通りに夫の正月の衣装の世話をしようとしました。

【源氏物語 原文】

源氏物語「末摘花」より引用

朔日の御よそひとて、わざとはべるめるを、はしたなうは え返しはべらず。

【現代語訳】

元日のご衣装にと、わざわざ用意したものを、無愛想にお返しできません。

光源氏には正妻・葵の上がいるので、

末摘花の行動は出しゃばりすぎた

世間知らずなものでした。

贈られてきた衣装も趣味が悪く、

源氏をあきれさせてしまうのでした。

末摘花は、父親からの教育を真面目に守る

実直な性格でしたが、

世間知らずであり、柔軟な考え方ができなかったのです。

4.頑固で古風

光源氏が須磨に流され、

末摘花は、生活を支援してくれる人を失い、

ますます困窮していきました。

女房たちは、

「古い道具類を売ってお金にしよう」

と提案しますが、

末摘花は、頑固にそれを承諾しません。

【源氏物語 原文】

源氏物語「蓬生」より引用

見よと思ひたまひてこそ、しおかせたまひけめ。などてか、軽々しき人の家の飾りとはなさむ。亡き人の御本意違はむが、あはれなること

【現代語訳】

私がのためにと(父が)お考えになって、お作らせになったのでしょう。どうして、つまらない家の飾りにさせましょうか。亡き父上のご遺志に背くのは、悲しい。

末摘花は、

父常陸宮の遺志を大切にする姫君です。

それゆえに、頑固さや、古風さが

際立ってしまう性格でした。

5.光源氏に対して一途

光源氏が須磨で無位無官の時代を過ごし

2年4カ月ぶりに帰京した後、

源氏は末摘花のことを忘れてしまっていて、

しばらく訪れがありませんでした。

【源氏物語 原文】

源氏物語「蓬生」より引用

「さりとも、あり経ても、思し出づるついで あらじやは。あはれに心深き契りを したまひしに、わが身は憂くて、かく忘られ たるにこそあれ、風のつてにても、我かくいみじきありさまを聞きつけたまはば、かならず訪らひ出でたまひてむ」 」

【現代語訳】

どんなに時がたとうとも、思い出してくださる機会がきっとある。堅く深い約束をなさったのだから、わが身の上はつらくて、このように忘れられているけれど、風の便りにでも、私の困窮した有様を聞いたなら、絶対に訪問してくださるはずだ。

末摘花は、

光源氏がまた宮中で返り咲き、

威光を放っていることを風の噂で聞き、

自分はもう捨てられてしまったのだと毎日泣いていました。

しかし、光源氏がまた

自分を思い出してくれて

貧困から救い出してくれると一途に信じて

ずっと待っていたのです。

叔母は末摘花を

女房として召し使いたいと申し出ますが、

末摘花は頑として承諾しません。

親王家の娘というプライドもあったし、

世間知らずで純粋な末摘花は、

光源氏が自分を捨てるはずがないと

一途に信じていたのです。

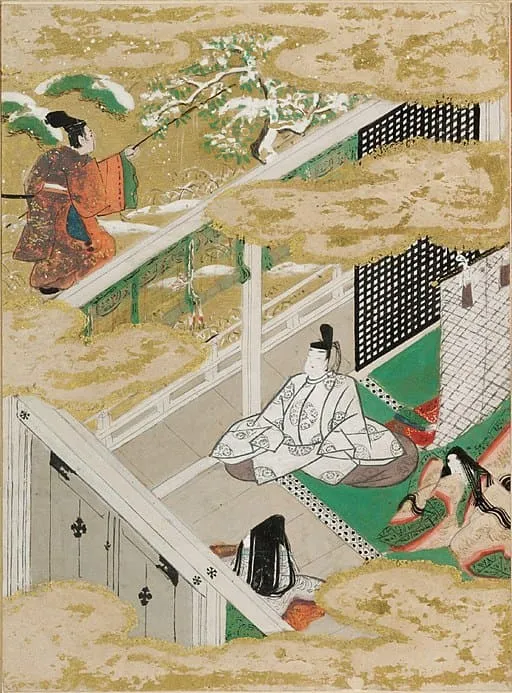

女房と話をする惟光。源氏は車の中にいる。

「源氏物語画帖 蓬生」土佐光吉

末摘花の性格まとめ

末摘花は、父常陸宮から

教育されたり受け継がれた

慣習や調度類を大切にしている

古風で世間知らずな姫君でした。

無口で和歌も上手に詠めませんが、

おっとりマイペースを保っていて、

恋に一途で大人しい女性でした。

末摘花は純粋で善良な性格なので、

女房なども気楽に仕えていたのです。

末摘花の身分は高い?

末摘花は、常陸宮の娘でしたので、

高貴な身分の女性でした。

「宮」とは親王

(天皇の息子)のことです。

常陸宮は、親王(皇族)でありながら

当時の大国であった

常陸国(現在の茨城県)

の国司に任ぜられていました。

常陸国は、

東北地方への経路として

重要な地だったため、

親王が国司になる決まりだったのです。

※しかし、実際の政治は

次官にあたる常陸介が行いました。

常陸宮は京の都に住んだままだったと思われます。

末摘花は皇族の姫君だったのです。

容姿の不美人さや性格の不器用さが

強調されがちですが、

血筋はとっても高貴なのです。

ただし、父親が亡くなってからは

後ろ盾を失い、困窮を極めていました。

光源氏によって二条東院に

ひきとられてからは、

高貴な身分であることを考慮し、

光源氏の妻の一人として丁重な扱いを受けました。

末摘花は高い身分の姫君だった。

父宮を亡くし、落ちぶれていた。

末摘花の年齢は不明なの?

末摘花の年齢については、

源氏物語の原文中に記載がないため、不明です。

しかし、「末摘花」の巻で

18歳の光源氏が出会った頃の末摘花は

10代~20代前半の若い女性で

あったことは間違いありません。

「クロテンの皮衣は若い女性には似合わない」

という記載があるからです。

さらに、

「初音」の巻には以下のような記載があります。

いにしへ、盛りと見えし御若髪も、年ごろに衰ひゆき、まして、 滝の淀み恥づかしげなる御かたはらめなどを、いとほしと思せば、まほにも向かひたまはず。

源氏物語「初音」の巻より引用

【現代語訳】

若いころ、たくさんあった御髪も、年をとって衰えていき、それ以上に、白髪の多くなった御横顔などを、気の毒とお思いになり、向き合って対座なさらない。

昔は若くて美しい髪だったけれど、

今は量も減って白髪だらけだと言っています。

「初音」の巻では光源氏は38歳。

末摘花は光源氏と同年代くらいでしょうか。

白髪が多かったという記載から推測すると、

もしかすると光源氏より

少し年上だったかも知れませんね。

末摘花の物語 あらすじとその後の人生

末摘花の登場巻は

「末摘花」「蓬生」

「初音」「行幸」の4巻です。

ここでは、メインとなる

「末摘花」「蓬生」のあらすじを紹介しますね😊

「末摘花」の巻 あらすじ

ある日、光源氏は、

大輔の命婦という女房から、

故常陸宮の姫君が貧しく寂しく暮らしている

という話を聞きます。

光源氏は、新春正月十六日、

月が美しい夜、常陸宮邸を訪れました。

源氏の女房をつとめていた

大輔の命婦は、末摘花の親戚であり、

常陸宮邸から内裏に通っていました。

大輔の命婦は末摘花に琴をすすめ、

末摘花は少しだけ琴をかき鳴らします。

まだ見ぬ末摘花の琴の音を聞いて、心躍らせる源氏。

光源氏はその様子に興味を持ち、

座敷の物音を漏れ聞こうと庭に降りたところ、

友人の頭中将と鉢合わせます。

末摘花邸に忍んだ光源氏(右)の後をつけた頭中将(左)は、邸から出てきた光源氏の前に現れ驚かす。

その後、光源氏と頭中将は

競うように末摘花に手紙を頻繁に

送りますが、一向に返事がありません。

秋になり、光源氏は

末摘花の反応のなさにイライラして、

大輔の命婦に、

姫君に会わせてもらえるようお願いします。

大輔の命婦は、

末摘花が恋愛経験がなく

内気で風流も解さない女性なので

貴公子にはふさわしくないのでは?と

ためらいましたが、手引きを引き受けます。

秋八月二十日過ぎに

光源氏は末摘花の邸を訪問します。

姫君はとても内気で

物越しでも源氏とお話することができません。

返歌もできないので、

女房に代わりに詠んでもらう有様。

光源氏は反応のなさにイラついて

ついに障子をこじ開けて中に入り、

末摘花と契りを結んでしまいます。

光源氏は、手探りにわかる感覚で

気に入らない部分があり、

末摘花にあまり愛着が湧きませんでした。

まだ夜も深いうちに

源氏は邸を退出してしまったのです。

翌日、光源氏は日が暮れてから

形式的に後朝の文を送りました。

本来は、「後朝の文」は朝送り、

第二夜の訪問も律儀に続けるのが礼儀です。

それ以降、光源氏は末摘花のもとを

訪問しないまま、秋は終わってしまいました。

冬になり、雪の降るある日、

源氏は末摘花の顔をきちんと見たいと

思い、邸を訪れたのです。

朝になり、

源氏は、末摘花の容貌を

朝日でハッキリと目にするのでした。

あまりにもひどい容姿と

野暮ったい振る舞いに

衝撃を受けた源氏は、

そのまま退出してしまいます。

普通の顔の女であれば、

このまま捨ててしまえるけれど、

ひどい不美人であるから逆に不憫に感じ、

光源氏は末摘花とその女房の生活支援をするようになります。

年末に、末摘花から光源氏に

和歌と衣箱が届けられます。

正月用の衣装を準備するのは

妻の仕事ですが、

正妻でもない末摘花が

それを行うのは失礼なことでした。

正月七日夜

常陸宮邸にまた宿泊をします。

源氏が送った衣装を着ているせいで、

末摘花の様子も以前より洗練されています。

末摘花は「さへづる春は」と

一言だけ源氏に声を聞かせました。

光源氏はようやく

末摘花の声が聞けたことに微笑み、

邸を後にしたのでした。

「蓬生」の巻 あらすじ

光源氏が須磨に流されて、

生活支援を失った末摘花の邸は

ふたたび貧困を極めていました。

女房は末摘花に、

庭の木を売って得たお金で

他へ引っ越そうを提案しますが、

頑固な姫君は承諾しません。

末摘花は父との思い出が残る

邸を大切にしていたのです。

道具類の売却も絶対に許しません。

末摘花の母の妹(叔母)は

受領の妻になり、

昔は末摘花の両親から軽蔑されていました。

今、末摘花が困窮しているのを知り、

昔の仕返しに末摘花を

自分の娘の召使にしてやろうと画策します。

叔母は一緒に筑紫に

下向するように誘うが末摘花は承諾しません。

光源氏が須磨から帰京し、

都に返り咲いたという噂は伝わってきますが、

末摘花邸への訪問はありません。

末摘花は絶望して号泣しながら、

それでも源氏の心を信じて待ち続けました。

光源氏が帰京して年も明け、

4月になりました。

光源氏は花散里を訪問するついでに

ふいに末摘花のことを思い出し、邸を訪れたのです。

須磨より帰京した光源氏は、花散里邸を訪れる途中で荒れ果てた邸を見つける。

そこには末摘花が住んでいた。

光源氏は末摘花と対面します。

このような困窮した邸で長い間待っていて

くれたことに感動し、

末摘花への生活援助が再開されます。

物資が運ばれ、板垣も修繕されました。

荒れ果てて人も減っていた

常陸宮の邸は活気が戻り、

離れていた女房もまた戻ってきました。

それから二年後に光源氏は末摘花を、

二条東院に迎え入れます。

末摘花は妻の一人として光源氏から

丁重に扱われたのでした。

末摘花のその後の人生は?

二条東院に

ひきとられてからの末摘花は、

仮名文字の物語(『かぐや姫の物語』など)

を読むなどして、のんびりと暮らして過ごしました。

光源氏から女として

愛されることはなかったし、

華やかな出来事もなかったけれども、

源氏の財力の上で生活基盤はしっかりとしており

何も不自由はしませんでした。

ただ、世間知らずで古風で内向的な

性格は変わらず、光源氏から呆れられることが

しばしばありました。

末摘花は最後どうなった?

末摘花は光源氏により

二条東院にひきとられ、

確固とした経済基盤のもとに

晩年を平穏に過ごします。

何歳で亡くなったか、

どのように亡くなったかは記載されていません。

二条東院にひきとられた末摘花は、

「初音」と「行幸」の巻で

相変わらずの性格のまま平和に暮らしている旨の

挿話が語られますが、それ以降登場しないのです。

末摘花のモデルは外国人(ハーフ)?

末摘花のモデルは、

外国人(ハーフ)だったのではないか?

という説があるので紹介しておきますね。

末摘花のモデル:源邦正

末摘花のモデルとされているのは、

重明親王の息子、源邦正という男性です。

「宇治拾遺物語」には

「青常<あおつね>のこと」という段があり、

源邦正の容姿・性格が以下のように記述されているのです。

【原文】

「宇治拾遺物語」より引用

様体(やうだい)などもをこなりけり。かたくなはしき様ぞしたりける。頭の鐙頭(あぶみがしら)なりければ、纓(えい)は背中にもつかず、離れてぞ振られける。色は花を塗りたるやうに青白にて、まかぶら窪(くぼ)く、鼻のあざやかに高く赤し。

【現代語訳】

(源邦正の)様子はどこか間が抜けて、不自然な感じだった。頭はひたいと後頭部が突き出ていて、冠の後ろにつけた纓(えい)は背中につかず、離れて揺れていた。顔色は青色の染料を塗ったように青白く、目のまわりは落ちくぼみ、鼻は目立って高く赤い。

末摘花にそっくりですよね?

平安時代において、

源邦正はかなり有名な人物だったようで、

紫式部も彼のことを知っていたのでしょう。

源邦正はハーフだった!?

末摘花のモデルとなった源邦正は

外国人(ソグド人)の血をひいていた

のではないか?と言われています。

中央アジアで交易に従事したイラン系民族。

わし鼻、深い目が特徴。

ソクド人は基本的には黒っぽい肌だったようですが、

中には白人系がいたとしてもおかしくありません。

源邦正の父・重明親王は交易好きな人であり、

渤海使が都に来たとき、

黒貂(クロテン)の皮衣を

8枚重ねにして見物したというエピソードが残っています。

末摘花 美人説

末摘花はハーフの人がモデルだった

ということは、

末摘花は外国人のような彫りの深い

容貌であったことになり、

現代的な感性からみれば美人だった可能性があります!

当時の日本人の美意識では、

平たくて各パーツの小さい

純日本的な顔つきが「美人」だったのです。

末摘花のような顔の彫りが深く、身長が高く

骨ばった体格の女性は、

平安時代では不美人に見えたかも知れませんね。

末摘花と光源氏の関係とは?

末摘花と光源氏は最初は恋人関係でした。

しかし、末摘花の醜い容姿を

見てしまってからは、

生活支援をする側と受ける側の関係となります。

二条東院にひきとられてからの末摘花は、

身分が高い(親王の姫君)ということもあり

妻の一人として丁重な扱いを受けていましたが、

女性として愛されてはいませんでした。

光源氏は一度、関係を持ってしまった責任感と

末摘花の容姿の醜さへの哀れみと

彼女の一途な性格に対する評価により

末摘花を手厚く保護し続けたのです。

末摘花が源氏物語で果たす役割

末摘花は源氏物語の中で、

石長比売(イワナガヒメ)の役割を

果たしています。

石長比売(イワナガヒメ)の神話

石長比売(イワナガヒメ)とは、

古事記・日本書紀の神話部分に登場する女神です。

石長比売は、

木花之佐久夜毘売(コノハナサクヤビメ)

とともに

天孫・邇邇芸命(ニニギノミコト)

に嫁ぎますが、容貌が醜いことで

一人だけ父の元に送り返されます。

怒った父・大山津見神は、

「石長比売を嫁がせたのは

あなたの命が岩のように永遠になるように、

木花之佐久夜毘売を嫁がせたのは

あなたが花のように繁栄するように」

という意味があったと明かします。

末摘花は、イワナガヒメの役割を果たしている

末摘花は、

この石長比売的な役割を担っている

という説があります。

須磨・明石の流離生活から都に戻ってきた

光源氏は、末摘花のことを思い出し、

生活支援を再開、

二条東院に妻として迎え入れます。

光源氏は六条院と呼ばれる、

大切な女性を集めたハーレムを建設します。

紫の上などが入居します。

明石の上との間に生まれた娘が、

東宮妃として入内。

外戚政治が成功します。

光源氏は准太上天皇という

最上の待遇を得て、栄花を極めます。

冷泉帝、朱雀院、共に六条院に行幸します。

紫の上:コノハナサクヤビメ

末摘花:イワナガヒメ

光源氏は、

栄華をつかさどる女神の性質を持つ紫の上と

命を石のように盤石にする

イワナガヒメの性質を持つ末摘花

2人を妻として丁重に扱ったことで

盤石の栄花を得たと解釈することができます。

ところが、

「行幸」の巻で末摘花を笑い者にして、

それ以降、末摘花は物語に登場しなくなります。

「若菜上」にて光源氏は、

女三の宮を正妻に迎えることで紫の上を裏切ります。

その後、紫の上は病気になります。

この頃から

光源氏のプライベートには陰りが見え、

女三の宮と柏木の密通、紫の上の崩御と続き、

ついには光源氏自身も亡くなってしまいます。

コノハナサクヤビメと

イワナガヒメの力を失った光源氏は、

栄華と生命力を失い、その生涯を終えていきました。

末摘花は、その容姿の醜さにより

光源氏に強い生命力を与えるような

役割を果たしていたと考えられます。